福岡旅行3日目午後、福岡市博物館で金印を鑑賞。

午後5時過ぎに博物館を後にしただが、飛行機の時間は午後8時。

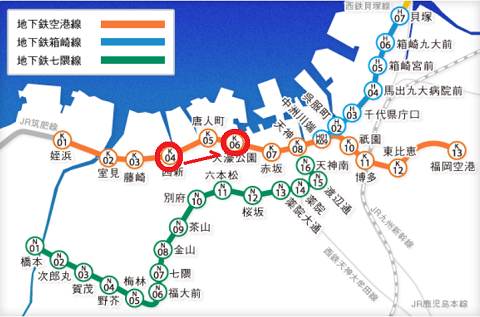

2駅先の大壕公園からすぐの福岡城跡周辺を散策してみることに。

初代藩主黒田長政が、慶長6年(1601)から7年がかりで築城した城で、舞鶴城ともいう。平山城で、天守閣はなく大中小の各天守台と47の櫓があったという。本丸、二の丸、東二の丸、南二の丸、三の丸で構成された内城部分で413900㎡、城下の武家屋敷まで含めば2460000㎡もの広大な規模を持つ城郭である。

現在、内城を中心とした48万㎡が国指定史跡である。また、多聞櫓(重要文化財)、伝潮見櫓(県指定建造物)、下の橋大手門(同左)、祈念櫓(同左)、母里太兵衛邸長屋門(同左)、名島門(市指定建造物)が保存され、大天守台は展望台になっている。 ~福岡市の文化財のHPより抜粋~

下之橋御門と潮見櫓。

お濠の歩道にはランニングや散歩する人がまばらに。

日没後、刻々と空の色が変わるとき。

画像は暗いが肉眼ではそれほど暗さを感じない。

本日の福岡県の日没時刻は午後5時42分。ちなみに愛知県は午後5時13分。時差がある。

梅がきれいに咲いている。

よい香りが漂う。

もう少し明るい時間だったら撮影を楽しめた。

福岡城記念櫓

この祈念櫓は、本丸の東北隅に鬼門封じの祈念をするために建立されたもので、棟札によると万延元年(1860)3月に起工し、同年10月に竣工したものである。

その後、大正7年(1918)市内にある黒田家の菩提寺の崇福寺が陸軍省から払下げをうけ、末寺である大正寺住職渡辺玄外老師によって、北九州市八幡東区東台良の同寺境内に移築され、観音堂として使用されていた。

昭和58年(1983)、同寺より福岡城の旧位置に移築され、翌年9月竣工した。

見晴らしがよい。

帰り道、ライトアップされた下之橋御門と潮見櫓。

桜の季節もとてもきれいだろう。